○ 谷崎潤一郎

○ 長塚節

○ 室生犀星

○ 内藤鳴雪

○ 北原白秋

○ 国木田独歩

○ 与謝野鉄幹・晶子

○ 奧蘭田

○ 松根東洋城

○ 長谷川零余子/長谷川かな女

○ 信夫恕軒

○ 益田鈍翁

○ 鈴木爽

○ 森田草平

「七絃の滝のしらべを友として 八十路の媼こゑもさやけし

七絃の滝のほとりに年をへて おうなの白髪いよよ長かれ」

妙雲寺境内の歌碑に刻まれている歌で、一首目はホテルニュー塩原駐車場にもあります。

妙雲寺境内は、立ち入り禁止区域にあるので、旧塩原商工会のサイトの残骸に見ることができます。

谷崎潤一郎は、大正10年(36歳)、夏から秋にかけて約1ヶ月間、

門前の七絃の滝のほとりにあった宮本ウメ宅の2階に逗留しました。

その後、昭和32年(72歳)8月、幼少からの親友、笹沼源之助の別荘(塩釜)を訪ねました。

この折、宮本家を訪れ、36年ぶりに再開したウメさんに旧恩を謝し、

熱海市伊豆山に帰られてから、ウメさんの長寿と再開を祝し、これらの歌を寄せたといいます。

建碑は昭和58年晩秋、ウメさんの孫、宮本善夫氏(元西那須野町長)です。

(上記塩原商工会のサイト残骸を参照しました。)

ホテルニュー塩原の真下から箒川に流れ落ちている滝で、

七弦の琴を立てかけたように見えることからその名前がついています。

極寒期には氷瀑が見事です。

連絡通路「虹の架け橋」から見た七弦の滝、湯仙峡露天風呂から見た七弦の滝

七弦の滝の水源は、ここからホテルニュー塩原の下を潜ります。

源泉「七絃不動の湯」かけ流し。七絃の滝が目の前で落水しています。

横では水車が回っていて、近寄ると水しぶきがかかります。

岩肌に河童がいます。

混浴露天風呂でしたが、露天岩風呂に名称変更(決定書に記載の名称)。

使用源泉が、源泉「七絃不動の湯」から、源泉「岩風呂」(くっ削自噴泉)となっています。

現在は貸切露天風呂(50分2000円)です。

<塩原七絃の滝露天風呂縁起>(抜粋)

「絃とは楽器の糸のことをいい、転じて夫婦の情愛を指す七絃には

七度生まれ変わっても添い遂げるといういわれがあり、また

人に七度願いをかなえる強運をもたらす結びの糸になるという。」

七弦の滝の上に、七弦不動堂(大聖不動明王)があります。

冬にならないと、木々に隠れて見えません。

西館1階ゲームコーナーの窓からだと、真ん前に不動堂が見えます。

目の前なのに、ここから外には出られないのが残念。

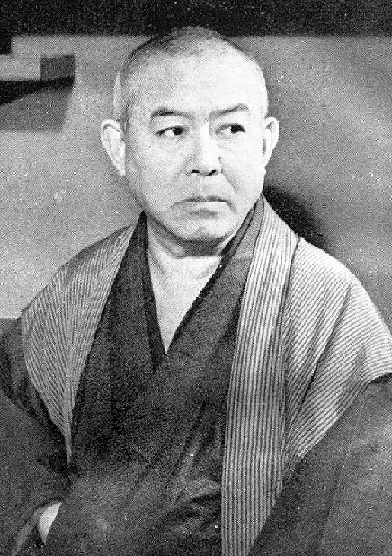

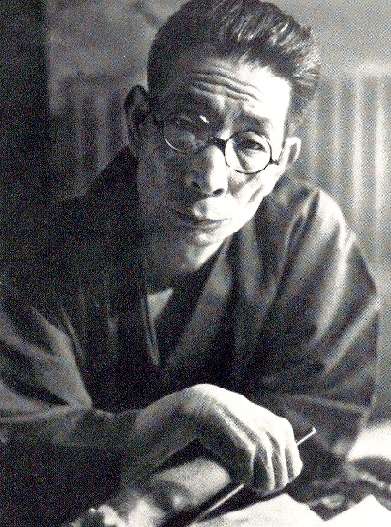

<谷崎潤一郎>(出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

「雲ふかき塩原やまの秋かぜに なもなき鳥のひと聲なきぬ」

病気がちだった長塚節は、明治29(1896)年夏〜初秋、17歳で塩原に湯治、塩の湯玉屋に2カ月滞在します。

秋にも塩の湯に来た時は、三衣に行った帰りの夜の尾頭峠で転落します。

「痍のあと」に体験をまとめていますが、病気がちであっても病弱ではなかった野人ぶりに驚嘆します。

室生犀星は、大正10(1921)年10月と11月に塩原を訪れています。

10月4日に、当時は福渡にあった満寿家に泊まっています。

その時の「伺い帳」によると、「正宗」を好んで飲み、舞茸や酢だこ、エンドウ、たつたなどのつまみが好物だったとのこと(塩原文学研究会調べ)。

11月の塩原訪問では「楓川楼」に泊ったようです。

文学碑には「亡春詩集」(大正11(1922)年12月)のなかの、塩原道が刻されています。

碑文は、犀星の娘、朝子氏の「直筆にしたい」という言葉から

「集字」法で「塩原道」全文が作り上げられ碑に刻まれています。

「塩原道

秋ふかき塩原道を

わたしの自働車はひた走りつつ

いつしか暗(くら)みゆき

はや日暮となりけり。

落葉ふみしき

山の上に漏るるともし火を見過して

水のひびきに縫(ぬ)ひ込まれゆく

わが自働車の肌も夜つゆに湿りたり。

みやこにて夜昼となき

わがわびしき作のつかれを

こころゆくまで

温泉(ゆ)につかり心しづめん」

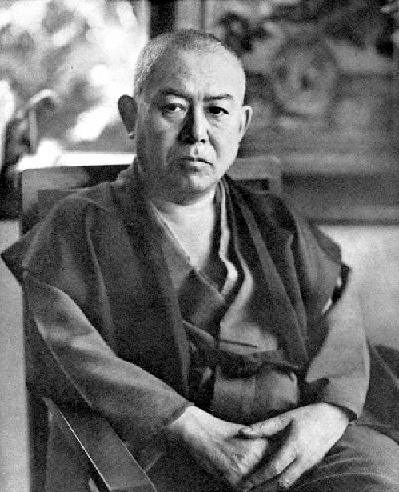

<室生犀星>(出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

(参考)室生犀星終焉の地(大田区南馬込) こちらで記載

「門前に酒あり寺あり夕紅葉」

手打ちそば三條屋に内藤鳴雪句碑があります。

※手打ちそば三條屋は、令和5(2023)年3月31日に閉店しました。

「渓の湯に裸の男女がつかっていて一面にさす青い葉漏れ日」

「塩原の塩の湯、対岸の岩壁の下、渓流のへりに湯の湧くところがある。

湯は水に交り、水は湯に温まつてゐる。

ここに常にひたるのである。この渓の湯は高い楼上より

俯瞰する時にいよいよ仙家のものとなる。」

北原白秋歌碑が、鈴木屋物産店と、常盤ホテル露天風呂にあります。どちらも同じ歌碑です。

鈴木屋物産店のほうの歌碑は、以前は鈴木屋の向かって左手、龍頭のところにありましたが、

鈴木屋の向かって右手に移設しています。

大正12(1923)年8月、北原白秋は塩原を訪れました。

「塩原温泉文学散歩」(編著者 泉漾太郎 塩原町文化協会1984.5)によれば、塩の湯の玉屋に泊まっています。

説明板では明賀屋泊としています。どちらかな?

短歌は塩の湯の情景です。

<鈴木屋物産店>

<常盤ホテル>

<かんぴょうの歌>

「かんぴょう」を連呼する歌があります。作詩 北原 白秋

干瓢は栃木の名産地で、白秋が塩原温泉を旅した際、真っ白な干瓢がたくさん干してある光景に心を打たれ、

「かんぴょう」を歌にしました。

一、かんぴょう、かんぴょう、かんぴょう、干してる。

あの空、この空、かんぴょうは、白いよ。

かんぴょう、かんぴょう、かんぴょう、干してる。

あの紐、この紐、かんぴょうは、長いよ。

二、かんぴょう、かんぴょう、かんぴょう、干してる。

さらさら、さらりと、かんぴょうは、ゆれるよ。

かんぴょう、かんぴょう、かんぴょう、干してる。

誰だか、誰だか、かんぴょうを、くぐるよ。

三、かんぴょう、かんぴょう、かんぴょう、干してる。

馬車から、馬車から、かんぴょうが、見えるよ。

かんぴょう、かんぴょう、かんぴょう、干してる。

お父やん、お母やん、かんぴょうは、白いよ。

<北原白秋歌碑>

亀井院(市川市真間)に北原白秋の歌碑があります(こちらで記載)。

<紫烟草舎と歌碑>

里見公園(市川市国府台)に、北原白秋が住んだ「紫烟草舎」が保存され、

また歌碑が建てられています(こちらで記載)。

<北原白秋墓> 多磨霊園10区1種2側6番

「北原白秋墓」と左隣りに「北原家墓」が並んで建っています。

近くには、与謝野鉄幹・晶子の墓があります。

与謝野鉄幹の告別式は、白秋も講師を務めた文化学院において行われ、北原白秋が弔辞を読みました。

石川啄木と親交があり、金を貸させられたり、酒と女を覚えさせられました。啄木の葬儀に参列しています。

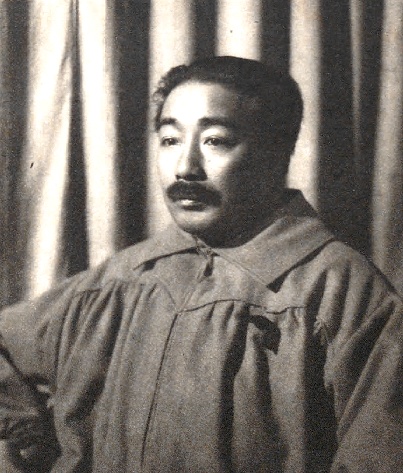

<北原白秋>(出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

明治18(1885)年1月25日〜昭和17(1942)年11月2日

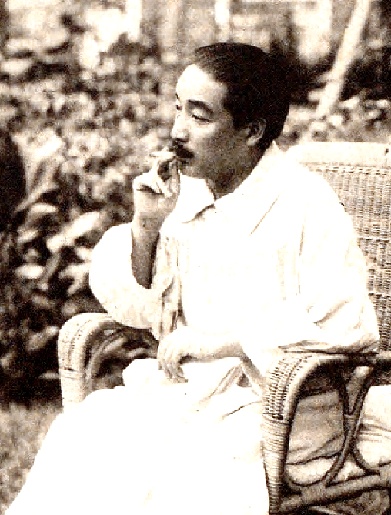

<国木田独歩>(出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

明治4年7月15日〜明治41年6月23日(1871年8月30日〜1908年6月23日)

上会津屋の玄関前に国木田独歩の「欺かざるの記」の文学碑があります。

「那須停車場より車にて塩原に向かひぬ 塩原は古町会津屋なり

吾等二人手を携へて源三位洞窟の茶屋を訪ひ それよりなほ渓流をさかのぼりて

橋を渡り寂しき谷に至りて止む 秋晴幽谷 夕陽満山 人影絶寞 この時

この境に愛恋の二人相携へて 朝の歓喜を胸にたたみつつ歩む 何の不足する処ぞ

一生のパラダイスなり」

「独歩は、明治28年9月佐々城信子(日本橋の佐々城病院長佐々城本支・豊寿夫妻の長女)との

恋愛逃避行で塩原に来ている。反対して後を追って来た父本支を涙ながらに説得し

、

結婚を許された時の喜びにあふれた場面が冒頭の碑文である。」(旧塩原商工会消滅サイトより引用)

与謝野鉄幹・晶子夫妻は昭和9年5月12日、2度目の塩原訪問では、満寿家に泊まっています。

満寿家前庭に、二人の歌碑「おしどり歌碑」が建っています。

「今日遊ぶ高き渓間の路尽きず

山のあらはる空のあらはる 寛」

「真夜中の塩原山の冷たさを

仮にわが知る洞門の道 昌子」

「抛雪の滝」のところに、龍化瀑を詠んだ歌碑が建っています。

比較的新しい碑です。

2度目の塩原訪問で、龍化の滝を見ています。

塩原もの語り館にレプリカもあります。

「龍化瀑二十五丈を若葉する毛欅のかこめり上は岩山」

<昭和9年5月の短歌>

文学碑ではありませんが、彩つむぎに、与謝野晶子の歌が短冊にしたためられています。

この文学碑は、奥蘭田の著書「塩渓紀勝」(原典は奥蘭田の本名:奥三郎兵衛著 明23.6)

の抜粋が刻まれたもので、

奥塩原高原ホテル駐車場にありますが、冬は雪に埋もれて見えず、気づきにくいです。

「新湯の勝

新湯は古坊の西南 殆んど二里許りに在りと聞く。道三条と成る、

一は塩の湯より、一は古坊より、一は上塩原よりなり。

小橋を渡り清泉を聴く。左に二沼あり、大沼小沼という。

少しく北にまた赤沼あり東に黒獄を望む。麓にまた菱沼あり。

右に富士山をめぐらす。路ようやく平坦、忽ち硫煙の鼻をうつを覚ゆ。

一山郵にいたる。是を湯元塩原新湯という。

温泉は四あり、曰く上の湯、曰く中の湯、曰く寺の湯、曰くむじなの湯、

而して上、中の湯は硫黄山を背とす。

山麓に小孔あり窖の如し。硫気熱騰す。 奥蘭田著 塩渓紀勝より」

「塩渓紀勝

三冬水涸れて落ちず、春末に至って始めて濺々の音を聞く。大網に抵る。

山を負い崖に倚る。。。」

奧蘭田(奥三郎兵衛)著「塩渓紀勝」漢文紀行文の大網温泉に係る部分の抜粋和訳です。

原典は漢文の紀行文のため、最後には訳者が記されています。

【碑文】

「さまみえて土になりゐる落葉哉」表

「すずしさやこの山水に出湯とは」裏 (塩原四季郷より)

昭和2(1927)年に建てられた両面碑、だれが建てたかわかっていません。

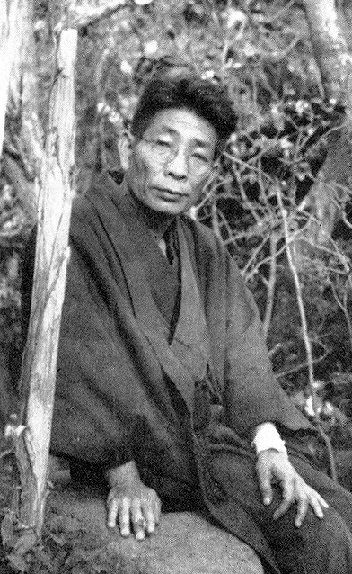

この碑の前で松根東洋城は昭和2年に写真を撮っています。

松根東洋城はだれが建てたか知っていたのでしょうか、まさか自分で建てた?

塩渓天下碧

塩山天下紅

観海難為水

向我莫説楓

「処々灯りぬ秋の湯七郷」 昭和5年8月

「すこしの紅葉落ちてしまひぬ冬の雨」

塩原グランド滝の湯ホテル(閉館)に、碑があります。

「春は花 秋は紅葉にさそわれて 人もつどへる塩原の里 益田鈍翁」

と刻まれています。

益田鈍翁とは、三井財閥発展の基礎を築いた益田孝で、茶人としても高名で、鈍翁と号していました。

1908(明治41)年3月22日、福渡「万翠館 満寿屋」に泊まった森田草平と平塚明(らいてう)は、

翌朝23日に宿を出立、人力車で町のはずれまで行き、そこから尾頭峠での心中を目指します。

24日翌朝早々、尾頭峠付近山中で捜索隊に救助されます。

2人を助けに行った捜索隊に、和楽遊苑の先々代もおられたようです。

この心中未遂を小説化したのが「煤煙」。

尾頭峠の麓、上塩原「和楽遊苑」の池の前に、「煤煙」碑があります。

(碑文)

「森田草平文学碑

この奥の道は尾花峠(尾頭峠)と云ふ。

会津へつづく街道、冬の間は雪が丈餘も積もって、

月を越さなければ人は通れないといふ。

要吉「疲れたの」と男がきく。

朋子「いいえ、先生こそ」

女の顔には明々と疲労の色が顔に現はれていた。

それが為に、一際誘惑の力を加へて、別人の様にも見える。

男は女を見詰めた。家を出てから、未だ此女の唇に触れない。

二人は長い接吻を交はした。

やがて、つと離れて、互に顔を見合わせたが、又ひしと唇を合わせた。

「煤煙」より

昭和六十年十一月吉日 阿久津茂太建之」

※阿久津茂太氏は、和楽遊苑の創設者です。

<森田草平文学碑>

<レプリカ>

塩原もの語り館の展示・レプリカです。

<森田草平>

明治14(1881)年3月19日〜昭和24(1949)年12月14日

小説『煤煙』が朝日新聞に連載され、朝日新聞に嘱託社員として月給六十円で雇われました。

同じく朝日新聞に校正係として勤めていた石川啄木と親交を結びました。

「森田草平集」(現代日本文学全集 改造社 昭和5年)

<平塚らいてう>(国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

明治19(1886)年2月10日〜昭和46(1971)年5月24日

※森田草平の墓は、雑司ヶ谷霊園にあります(こちらで記載)。