【千葉県】

○ 幸谷観音 松戸市幸谷 寛永

2(1625)年 千葉県最古

【埼玉県】

○ 常楽寺 三郷市戸ヶ崎 元和

9(1623)年 埼玉県最古

○ 慈尊院 草加市稲荷 寛永13(1636)年 草加市最古 別頁

〃 正保 4(1647)年 別頁

〃 承応元(1652)年 別頁

○ 観正院 草加市弁天 万治

2(1659)年 別頁

○ 草加神社 草加市氷川町 承応

2(1653)年 別頁

○ 神明社 松伏町大川戸 慶安

2(1649)年 松伏町最古

○ 妙楽寺 松伏町大川戸 延宝

5(1677)年 別頁

【東京都】 以下別頁

○ 駒込稲荷神社 文京区根津 寛永

9(1632)年 文京区最古

○ 駒込富士神社 文京区本駒込 寛永17(1640)年

○ 駒込天祖神社 文京区本駒込 慶安元(1648)年

○ 待乳山聖天 台東区浅草 寛文

9(1669)年

○ 小野照崎神社 台東区下谷 正保

2(1647)年 台東区最古

○ 十七ヶ坂 目黒区目黒 明暦

3(1657)年

○ 大円寺 目黒区下目黒 寛文

7(1667)年/寛文8(1668)年/貞享元(1684)年

○ 妙義神社 豊島区駒込 寛永19(1642)年

○ とげぬき地蔵 豊島区巣鴨 大永

8(1528)年 庚申塔には分類されない

○ 庚申塚 豊島区巣鴨 明暦

3(1657)年

〇 盛雲寺 豊島区西巣鴨 貞享

4(1687)年

○ 宝幢院 北区赤羽 寛永16(1639)年 北区最古

○ 地福寺 北区中十条 承応

2(1653)年

○ 与楽寺 北区田端 万治元(1658)年

○ 馬捨場跡 荒川区東尾久 寛永15(1638)年 荒川区最古

○ 一本松庚申塔 荒川区町屋 寛文

8(1668)年

○ 山王清兵衛祠 荒川区南千住 寛文

9(1669)年

○ 浄光寺 荒川区西日暮里 寛文10(1670)年/延宝2(1674)年

○ 松月院大堂 板橋区赤塚 寛文

2(1662)年

○ 小台の七庚申 足立区小台 承応

3(1654)年

○ 正覚院 足立区花畑 元和

9(1623)年 都内最古

○ 猿仏塚 足立区栗原 寛永

6(1629)年 足立区2番目古

○ 猿仏塚 足立区栗原 延宝

8(1680)年

○ 満願寺 足立区栗原 万治

2(1659)年

○ 西新井大師 足立区西新井 寛永13(1636)年

○ 西光院 足立区千住曙町 正保

3(1646)年

○ 十三仏堂 足立区竹ノ塚 承応

3(1654)年

○ 東善寺 足立区花畑 承応

3(1654)年

○ 加賀町会会館 足立区加賀 万治元(1658)年

○ 吉祥院 足立区本木西町 寛文

5(1665)年

○ 不動院 足立区南花畑 寛文

7(1667)年

○ 六月庚申塔 足立区六月 延宝

3(1675)年

○ 寶積院 足立区西保木間 延宝

7(1679)年

○ 赤稲荷神社 足立区神明 元禄

4(1691)年

宝筺印塔型庚申塔

○ 十七が坂 目黒区目黒 寛永

3(1626)年 目黒区最古

大日如来主尊庚申塔

〇 浅草寺 台東区浅草 承応

3(1654)年

地蔵尊主尊庚申塔

○ 長命寺 墨田区向島 万治

2(1659)年 墨田区最古

○ 台阿弥陀堂 川口市南鳩ヶ谷 寛文

4(1664)年 川口市最古

三猿主尊庚申塔

○ 萬隆寺 台東区西浅草 寛文

5(1665)年

倶利伽羅不動主尊庚申塔

○ 金乗院 豊島区高田 寛文

6(1666)年

勢至菩薩主尊庚申塔

○ 延命院 三郷市彦倉 延宝

8(1680)年

弁財天主尊庚申塔

○ 氷川神社 足立区千住仲町 元禄

2(1689)年

燈籠型庚申塔

○ 小野照崎神社 台東区下谷 延宝

8(1680)年

○ 神明社 大田区南馬込 享保

3(1718)年

○ 与楽寺 北区田端 寛文

9(1669)年

○ 諏方神社 荒川区西日暮里 元禄12(1699)年/元禄14(1701)年

○ 扇三嶋神社 足立区扇 延宝

6(1678)年

○ 吉祥院 足立区本木西町 天和

2(1682)年

○ 綾瀬稲荷神社 足立区綾瀬 安永

8(1779)年

○ 炎天寺 足立区六月 享保17(1732)年

○ 普賢寺 葛飾区東堀切 寛文

6(1666)年

○ 香取神社 三郷市彦川戸 元禄

7(1694)年

手水鉢型庚申塔

○ 正福寺 墨田区墨田 寛文

7(1667)年

○ 旧安田庭園 墨田区横網 不詳

○ 西光院 足立区千住曙町 天和

3(1683)年

○ 赤山日枝神社 川口市赤山 延宝

8(1680)年

祠型庚申塔

○ 香取神社 松戸市千駄堀 寛文

7(1667)年

○ 綾瀬北野神社 足立区綾瀬 元禄

8(1695)年

丸彫青面金剛庚申塔

○ 常光寺 江東区亀戸 天和

3(1683)年

○ 松月院大堂 板橋区赤塚 嘉永

2(1849)年

○ 沼影観音堂 さいたま市 宝永

5(1708)年

○ 備後丸彫庚申塔 春日部市備後 享保13(1728)年

丸彫閻魔大王庚申塔

○ 地福寺 北区中十条 貞享

2(1685)年

丸彫仁王型庚申塔

○ 扇三嶋神社 足立区扇 元禄10(1697)年

狛犬型庚申塔

○ 鎧神社 新宿区北新宿 享保

6(1721)年

庚申代待(だいまち)

庚申の夜は徹夜しますが、それを代行します。

青面金剛の幟を掲げています。

(出典「世渡風俗図会」(清水晴風))

福昌寺と面向かいの崖の上に寺谷観音があります。

<寛永二年銘庚申塔>(松戸市指定文化財)

山王廿一社文字塔で、千葉県最古の寛永2(1625)年銘の庚申板碑です。

(松戸市HP説明)

「寛永二年銘庚申塔

寛永二年銘庚申塔は、福昌寺観音堂境内の石造仏群が立ち並ぶ中にあります。経年劣化による碑面の摩滅が激しく、現状では銘文を目視で確認できない状態でありますが、本庚申塔は、形状が江戸時代初期に多く存在した板碑型の形状をしており、寛永二年(1625)の紀年銘が刻まれております。文献資料調査により、現状では千葉県内最古の庚申塔と判断されております。

また、山王廿一社信仰と庚申講の関わりを示す初期の例であり、歴史資料として価値が高く、貴重な建造物となっています。」

<寺号標と道標>

「准豫州巌谷寺」とあり、福昌寺ではない寺号標です。文化7年の造立。

四国八十八ヶ所霊場45番「岩屋寺」を指しているのでしょう。

台石は「左馬橋道 右小金道」と刻まれており、道標となっています。

<布袋尊>

(説明板)

「松戸史跡七福神、布袋尊

布袋尊(略)

当福昌寺は、禅宗・曹洞宗の寺で創建は天正5(1577)年である。境内の観音堂には江戸時代の小金牧の「野馬捕りの絵馬」(松戸市指定重要文化財)が納められている。また、観音堂境内は、縄文時代の遺跡になっている。

平成24年11月 松戸史談会」

<市指定保護樹木モッコク>

<石仏群>

<鐘楼>

<一万巻供養塔>

<達磨大師>

真っ赤な達磨大師で、塗り改められたばかりの様子です。

<馬の祠>

<手水盤>

<観音堂>

「幸谷観音野馬捕りの献額」(松戸市指定文化財)

(説明板)

「幸谷観音野馬捕の献額

徳川幕府が江戸時代の慶長十九年(一六一四)より幕末まで現在の松戸・柏・沼南・鎌ヶ谷・船橋・習志野などの地域に牧場(小金牧)を作り馬を追い集めて公用馬・払い下げ馬・引き続き放牧する馬などに区別した。

この絵は小金牧・上野牧(柏市十余二・豊四季)の捕込で行なわれた野馬捕の様子を描いたもので明治十五年元小金佐倉牧野馬奉行であった綿貫正孝ら関係者六十八名がゆかりの、福昌寺へ献納したもので当時の風俗などを知る上にも貴重な記録画である。

松戸市指定有形文化財 昭和四十一年五月十七日」

<観音下遺跡>

縄文時代後期の貝塚です。

武蔵国三十三ヶ所霊場14番、新四国四箇領八十八ヵ所霊場37番です。

<観音堂>

<山王廿一社文字塔>

元和9(1623)年銘の庚申供養板碑です。

埼玉県で、一般に見ることができる一番古い庚申供養板碑かと思います

左から2番目の板碑です。

<庚申供養塔>

山門脇に、庚申供養塔が数基あります。

<その他>

由縁わからない墓。

<慶安の庚申塔>

右手に松伏町最古の慶安2(1649)年造立の庚申板碑があります。

(説明板)

「慶安の庚申塔

平成27年3月25日指定 松伏町指定有形民俗文化財

庚申塔は、庚申信仰に基づいて主に江戸時代に建てられたものです。60日毎にくる庚申の日には、人の体内にいる三尸の虫が天に昇って天帝にその人の罪を告げると考えられていました。そこで庚申の日は夜通し起きて、三尸の虫が体から出ていかないようにします。これを庚申待といい、庚申待をするために庚申講という組織ができました。庚申塔は講の人々の長生や幸福を願って建てられたのです。

慶安の庚申塔は、慶安2年(1649)に造立された、松伏町最古の庚申塔です。同時期の墓石と同形で、一見では庚申塔と分りません。多くの庚申塔に見られる三猿(見ざる、言わざる、聞かざる)などの庚申塔特有の意匠はありませんが、両脇の未開敷蓮華(蕾の状態の蓮の花)、下部の沢瀉(オモダカ科の水生植物)の浮彫りが特徴的です。

このほかの町内の古い庚申塔の例としては、延宝5年(1677)の「延宝の庚申塔」(大川戸妙楽寺)、「東陽寺庚申塔群」中の天和3年(1683)の庚申塔(下赤岩東陽寺)があります(どちらも町指定有形民俗文化財)。」

<供養塔>

小堂の周囲に、普門品万部供養、庚申待供養塔など、色々。

庚申塔は色々なパターンがあり、文字だけの「不言聞見」パターンもあります。

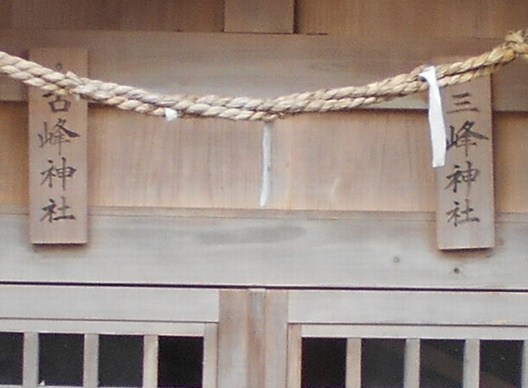

<古峰神社/三峰神社>

<富士塚>

富士塚の山頂には「浅間大神」碑があります。

<小祠>

<大川戸分校跡地>

神明社の隣は、大川戸分校跡地となっています。